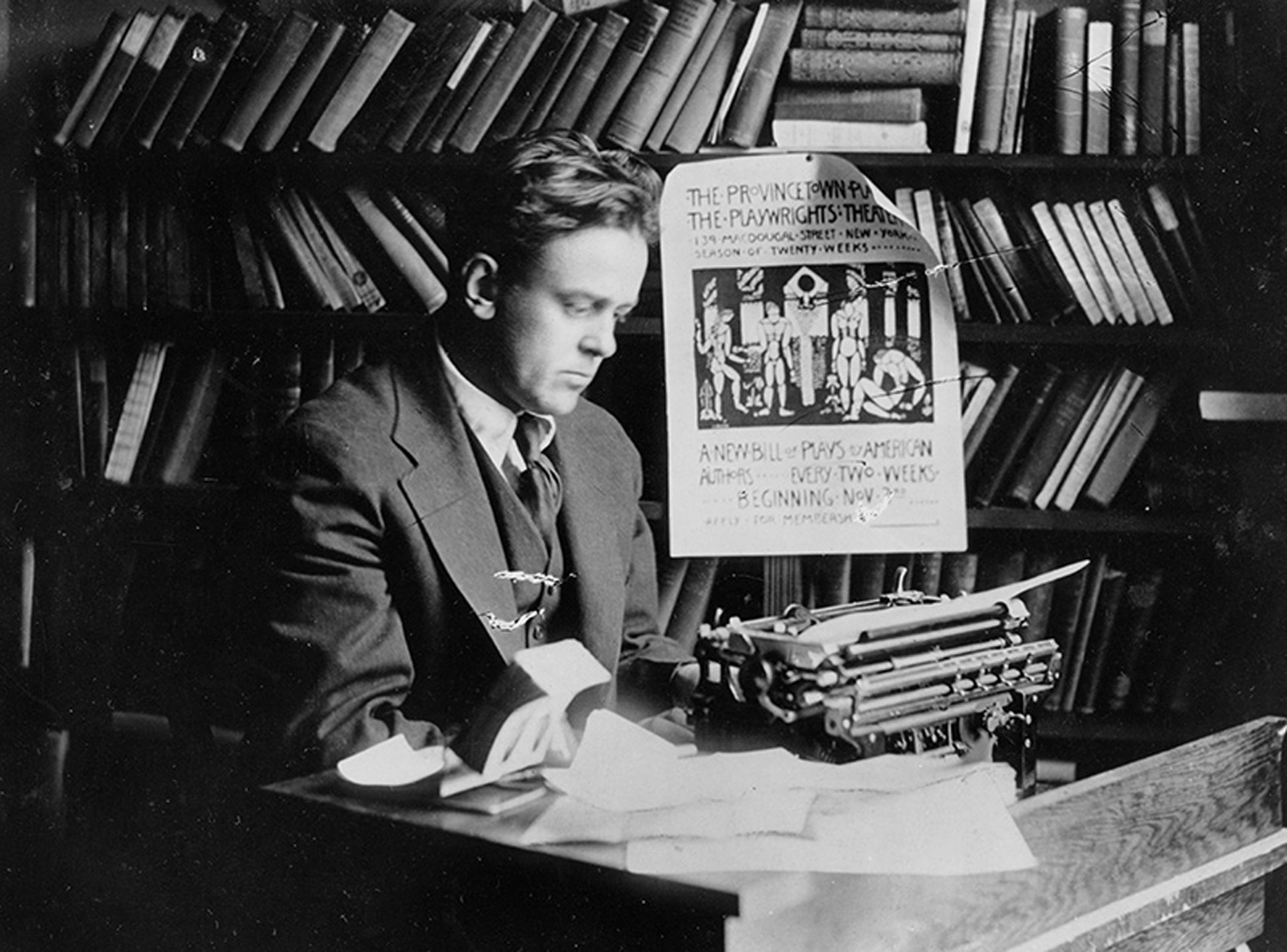

Cuando John Reed decidió conocer la revolución de primera mano tenía 26 años y sólo le quedaban siete de vida. Había conocido huelgas, había participado en conflictos sociales, había pasado por la cárcel e incluso había visitado la Europa previa a la I Guerra Mundial. Llegó a pasar por Madrid, donde durmió una noche al raso en el parque del Retiro. Pero le faltaba el bautismo de fuego. Nada mejor para la iniciación que el vecino México, donde un experimento social inédito se llevaba a cabo con todos los ingredientes que podía imaginar un soñador romántico con ansias de cambiar el mundo. Los campesinos se habían levantado a finales de 1910 contra las tres fuerzas que encarnaban la opresión: los terratenientes, los españoles y la Iglesia.

La Metropolitan Magazine, para quien trabajaba, envió a John Reed al otro lado del río Grande con el difícil encargo de explicar al pueblo estadounidense en qué consistía aquella revuelta que pasaría a la historia como la primera revolución del siglo XX. A juzgar por el éxito de sus crónicas, lo consiguió. Poco después reunió sus artículos en un volumen titulado México insurgente (1914). Ese libro es el que acaban de rescatar, en una muy cuidada edición con ilustraciones de Alberto Gamón, Nórdica y Capitán Swing, coincidiendo con el centenario de la muerte de Reed. El mismo equipo editorial ya había hecho idéntica operación tres años atrás con su mucho más aireado Diez días que sacudieron el mundo, al cumplirse los cien años de la revolución soviética.

Las crónicas de Reed sobre México son mucho más frescas y menos dogmáticas que las que escribiría poco después desde Rusia. Sus ojos aún no están tan mediatizados por el filtro de la ideología. Aún tiene muy presente la gran enseñanza de su profesor y mentor de Harvard, Charles Townsend Copeland, a quien dedica el libro: «ver la belleza escondida del mundo visible». Y eso, precisamente, es lo que hace fascinante México insurgente, el descubrimiento de «la belleza invisible» de los horrores de la guerra y de la miseria.

Un insurgente más

No hace falta recordar que Reed nunca pretendió ser un periodista objetivo, imparcial, ni siquiera equidistante. Para nada. En ningún momento esconde que ha tomado partido por los rebeldes, que es un insurgente más. Aunque no dispara se toma la guerra como suya, y así lo refleja en el continuo uso de la primera persona: «Íbamos a atacar esa noche» o «habíamos tomado Bermejillo la noche anterior», al igual que al referirse al armamento o a los combatientes habla de «nuestras baterías», «nuestras balas», «muestra artillería» o «nuestro ejército».

Normalmente es bien recibido por las tropas rebeldes, con las que convive como un soldado más, aunque no faltan las reticencias, principalmente porque los campesinos son incapaces de imaginar el valor de un periodista en una guerra. Este diálogo recogido en el libro refleja bien esa perplejidad. El oficial Julián Reyes, borracho, se encara bruscamente al reportero:

«—¿Va a luchar con nosotros?

—No —le dije—. Soy un corresponsal. Tengo prohibido luchar.

—Eso es mentira —exclamó—. No lucha porque tiene miedo a hacerlo. A los ojos de Dios, nuestra causa es justa.

—Sí, ya lo sé. Pero tengo órdenes de no luchar.

—¿Qué me importan sus órdenes? —chilló—. No queremos corresponsales. No queremos palabras impresas en un libro. Queremos rifles y matanzas, y si morimos nos tratarán como a santos. ¡Cobarde! ¡Huertista! [Huerta era el dictador militar contra el que luchaban]

—Basta ya —gritó alguien.

Alcé la vista y vi a Longinos Güereca [oficial amigo del periodista] de pie frente a mí.

—Julián Reyes, usted no tiene ni idea. Este compañero ha recorrido kilómetros por mar y tierra para contar a sus compatriotas la verdad de la lucha por la libertad. Va a la batalla desarmado y es más valiente que usted, que tiene un rifle. Ahora váyase de aquí y no lo moleste más».

El alcohol hace amigos

John Reed es un hombre abierto, afable y sabe cómo ganarse la confianza de los campesinos, como relata en numerosos pasajes como este:

«Los hombres me rodearon, divertidos e interesados. ¿Iba a luchar con ellos? ¿De dónde venía? ¿Qué estaba haciendo? La mayoría nunca había oído hablar de los periodistas, y uno de ellos se atrevió a opinar con tono sombrío que yo era un gringo y un porfirista [en referencia al entonces ex presidente Porfirio Díaz], y que debía ser fusilado (…). El resto, no obstante, se oponía completamente a esa opinión. Ningún porfirista podía beber tanto sotol de un trago».

La opinión favorable se consolidó cuando Reed, el míster, añadió que también le gustaba «el aguardiente, el mezcal, el tequila, el pulque y otras costumbres mexicanas».

Uno de los grandes atractivos de México insurgente son los retratos esbozados por Reed de los adalides de la revolución y, muy especialmente, Pancho Villa. Era un campesino medio bandolero medio guerrillero, sin formación alguna, pero al periodista le deslumbró. Escribe:

«Es fascinante verle descubrir nuevas ideas. Hay que recordar que ignora por completo los problemas, confusiones y reajustes de la civilización moderna.

—El socialismo, ¿qué es? —dijo una vez cuando le pregunté qué le parecía—. Solo lo veo en los libros, y yo no leo mucho».

Deslumbrado por Pancho Villa

Le deslumbraba la llaneza del personaje y su falta de ambición política. El periódico obligaba a Reed a preguntar directamente al mítico revolucionario si esperaba ser presidente de México, asunto que según el periodista «molestaba particularmente al guerrillero, que era consciente de su incultura: apenas hacía dos años que había aprendido a leer y escribir». De mala gana se lo preguntó, y aquí Villa sacó su genio guerrero:

«—Se lo he dicho muchas veces —dijo finalmente, exasperado—. No hay ninguna posibilidad de que yo sea presidente de México. ¿Es que los periódicos intentan crear problemas entre mi jefe y yo? Es la última vez que voy a responder a esta pregunta. Al próximo corresponsal que me lo pregunte lo haré azotar y lo mandaré a la frontera».

Reed da fe de que el propio Villa, al igual que los campesinos mexicanos, «nunca se tomó en serio a los corresponsales». No es solo que no pareciera entender la necesidad de la presencia de reporteros, sino que hasta «le parecía muy gracioso que un periódico estadounidense estuviera dispuesto a gastar tanto dinero solo para conseguir la noticia».

El periodista insiste en dejar clara su admiración por Villa, el Centauro del Norte, y no duda en contribuir a la leyenda de su desconcertante campechanería. Escribe:

«El miércoles, mi amigo el fotógrafo y yo deambulábamos por un campo cuando Villa se acercó cabalgando hasta nosotros. Parecía cansado y sucio, pero contento. Detuvo a su caballo delante de nosotros, con movimientos tan naturales y gráciles como los de un lobo.

—¿Bueno, muchachos, cómo les va? —preguntó sonriendo».

Los reporteros le respondieron que estaban muy a gusto, y el comandante les explicó la situación, dando a entender que no era tan ingenuo como aparentaba sobre la necesidad de convencer a la opinión pública norteamericana:

«—No tengo tiempo de ocuparme de ustedes, así que deben tener cuidado de no ponerse en peligro. La cosa está mal. Hay centenares de heridos. Esos muchachos son unos valientes, los más valientes del mundo. Pero —añadió complacido— deber ir ustedes a ver el tren hospital. Ahí tienen un buen tema para escribir un artículo».

Reed le hace caso, acude a ver a los heridos y, cómo no, le da la razón a Villa: «En verdad, era un espectáculo grandioso».

Antídoto contra las bombas

México insurgente ofrece también interesantes observaciones sobre la vida de los periodistas que seguían a los revolucionarios. Cuenta Reed que los reporteros disponían de un vagón, «un furgón de carga acondicionado para los corresponsales, fotógrafos y cámaras». Y relata la satisfacción que sentían cada vez que, tras padecer las penalidades del frente, volvían a él: «Por fin, teníamos nuestras literas, nuestras mantas y a Fong, nuestro querido cocinero chino».

Deja un comentario